上がり(和了)

和了(ホウラ)に同じ。山から自分が1牌持って来るか、他家(ターチャ、他のプレーヤー)から出た牌で上がり型が完成すること。

上がり型(和了型)

同じ牌2牌の組合せ(雀頭)1組と同じ牌3牌の組合せ(刻子、コウズ)か順に並んだ3牌の組合せ(順子、シュンツ)4組の計14牌。例外は 七対子(チートイツ)と十三么九(シーサンヤオチュウ、国士無双)

<例外>

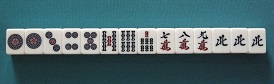

七対子(チートイツ)

十三么九(シーサンヤオチュウ、国士無双)

上がり牌(和了牌)

13牌の聴牌(テンパイ)型を上がり型にする14牌目の1牌。自模和(ツモホー、つも)か栄和(ロンホー、ろん)のいずれかによる。

上がり放棄

錯和(ツオホー、ちょんぼ)、誤ロン、偽リーチした時にとる罰則。

頭ハネ

一人の打牌(ターハイ、捨て牌)を二人が同時に栄和(ロンホー、ろん)した場合、放銃(フォンチュン、振り込み)者に近い模打(モーター)順の人が上がります。

後付け

一翻(イーファン)役を上がりの時に確定させてはいけないというルール。例えば緑発のみの一翻で上がる時、緑発との双碰待ちでは上がれません。「先付け」ルールも「後付け」ルールと同じ意味です。

暗槓(アンカン)

手の内にある4個の同じ牌を「カン」と宣言して副露(フーロ)する場合。

暗槓は手の内ですので、門前清自模和(メンゼンチンツモホー、めんぜんつも)だけでも和了できますし、リーチもかけられます。

国士無双は役満だから特別に暗槓も槍槓ロンできるというのは間違いです。人の手牌は当たれるはずがないのです。

暗槓の手順

手順1:自模(ツモホー、つも)と打牌(ターハイ、捨て牌)の間に暗槓を副露して「カン」を宣言。

手順2:暗槓であることがわかるように4牌の内、2牌は裏返します。

手順3:嶺上牌(リンシャンパイ)を補充します。上がれば嶺上開花(リンシャンカイホウ)、上がらなければ1牌打牌します。

暗刻(アンコ)

手の内にある3個の同じ牌。

暗刻(アンコ)落とし

安全牌として、手牌の暗刻を打牌すること。ただ2牌続けて打牌すると「暗刻落とし」だとバレて、3牌目を単騎で待つ人がいるので、気づかれないように3牌をバラバラに打牌する必要があります。また、自模(ツモ)切りで3牌立て続けに同じ牌を切った場合も揶揄して「暗刻落とし」と言います。

安全牌(アンゼンパイ)

略して「アンパイ」とも言います。ある他家(ターチャ)に対して栄和(ロンホー)される恐れのない牌。一番の安全牌は現物牌です。

一向聴(イーシャンテン)

あと1牌来れば聴牌(テンパイ)になる状態。2牌であれば二向聴(リャンシャンテン)、3牌であれば三向聴(サンシャンテン)です。どんなに配牌(はいぱい)がバラバラでも最悪6牌来れば七対子を聴牌しますので、六向聴(ローシャンテン)を超えるものはありません。

一翻縛理(イーファンシバリ)

最低一翻の役がないと上がれないというルール。現在はこれが普通です。

裏ドラ

リーチして上がると付くドラ。リーチしない場合は付きません。リーチ者の特権です。裏ドラの指示牌はドラの指示牌の下にあります。

大(おお)ラス

最後の局。東南半荘戦の場合、南の4局。

オタ風

客風(コーフォン)のこと。場風でも自風でもない風牌(フォンパイ)で、刻子にしても役牌になりません。雀頭になっても符が付きませんので、オタ風の雀頭は平和(ピンフ)に使えます。