海底(ハイテイ)牌

壁牌(ピーパイ、山)の最後の自模牌。

配牌(はいぱい)

開門(カイメン)により、壁牌(ピーパイ)から持ってきた13牌(親は14牌)のこと。

倍満(ばいまん)

八翻~十翻の和了(ホウラ)。子は16000点、親は24000点。

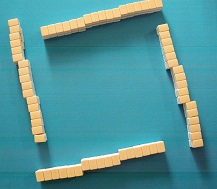

牌山(はいやま)

上下2列に積まれた山のこと。壁牌(ピーパイ)のこと。

箱点

ゲーム開始時に支給される持ち点を全て支払って箱が空になった状態。

包(パオ)

役満(ヤクマン)を確定させるチー、ポンをさせたプレーヤーは、その役満を自模和(ツモホー)された場合は一人払い、他家が放銃(フォンチュン、振り込み)した場合は、放銃者と折半します。

1.大三元の二種の三元牌を副露している時に、三種目の三元牌をポン・カンさせた場合

2.四喜和の三種の風牌を副露している時に、四種目の風牌をポン・カンさせた場合

3.四喜和の二種の風牌を副露している時に、三種目の風牌をポン・カンさせ、残りの風牌が雀頭だった場合

4.字一色の三種の字牌を副露している時に、四種目の字牌をポン・カンさせた場合

5.清老頭の三種の老頭牌を副露している時に、四種目の老頭牌をポン・カンさせた場合

6.緑一色の三種の面子を副露している時に、四種目の面子をポン・チー・カンさせた場合

なお、河(ホー)に捨てているからと安心して切った牌を、チー・ポンされて役満が確定した時は、やはり包になります。振り聴はロンはできませんが、チー・ポンはできます。例えば、白、発をポンしている対門が中を切っているので中を切ったらポンされた場合、包になります。下家が、発、6ソー、8ソーをポンしていて、2ソーが河に切れているので2ソーを切ったら234ソーとしてチーされた場合、包になります。これはダントツを包で狙い撃つ法です。

はだか単騎

チー、ポンで4個の面子(メンツ)を副露(フーロ)して雀頭の1牌で待つ聴牌(テンパイ)型。昔は、四副露(スーフーロ)という一翻役があったようです。役が何もない時は、とにかく4組チー・ポンして一翻縛理(イーファンしばり)に対応したようです。

跳満(はねまん)

六翻~七翻の和了。子は12000点、親は18000点。

半荘(ハンチャン)

東場、南場を1回ずつプレーする麻雀ゲームの単位。

壁牌(ピーパイ)

2牌重ねた、自模(ツモ)山のこと。

筒子(ピンズ)

数牌(シュウパイ)の一種。品子とも書く。

副底(フーテイ)

和了した時に必ず付く20符。

副露(フーロ)

碰(ポン)、吃(チー)、槓(カン)をして、面子(メンツ)を場にさらすこと。

花牌(ファーパイ)

麻雀牌、全136牌の他に春、夏、秋、冬の4牌があり、これを花牌と言います。

この4牌を他の136牌に加え140牌として遊ぶルールがあります。花牌があると、それを右手に出し、嶺上牌(リンシャンパイ)を補充します。花牌1牌が一翻になります。これがドラのルーツなのかもしれません。また嶺上牌が4牌余分に必要になりますので、ドラ指示牌を2個ずらし、嶺上牌を4牌増やします。

翻牌(ファンパイ)

白、発、中、場風、家風など刻子(コウズ)にすると一翻となるもの。役牌とも言います。

放銃(フォンチュン)

打牌(ターハイ)した時、他家(ターチャ)に栄和(ロンホー)されること。振り込みのこと。

風牌(フォンパイ)

東(トン)、南(ナン)、西(シャー)、北(ペイ)の4種類の牌。

振り込み

打牌(ターハイ)した時、他家(ターチャ)に栄和(ロンホー)されること。放銃(フォンチュン)に同じ。

振り聴(ふりてん)

自分が河(ホー)に捨てている牌で聴牌(テンパイ)している状態。

北家(ペーチャ)

東家(親)の上家(シャンチャ)で、左隣のプレーヤー。

北(ペイ)抜き麻雀

北を花牌(ファーパイ)と同じように使います。つまり、外に出し、嶺上牌(リンシャンパイ)を補充します。嶺上牌が4牌余分に必要になりますので、ドラ指示牌を2個ずらし、嶺上牌を4牌増やします。このルールが花牌と違うのは、北は普通の牌としても使われるので、北を出した時、ポンされたり、ロンされる恐れがあることです。

辺張(ペンチャン)待ち

順子(シュンツ)で、12で3を待つ、89で7を待つ場合。

河(ホー)

捨牌を置く場所。

放鳥(ほうちょう)

「焼き鳥」ルールで、「焼き鳥」の人に振り込んだ人は、「焼き鳥」以外の人に罰金を支払います。

河底(ホーテイ)牌

最後の打牌(ターハイ)。

和了(ホウラ)

上がりに同じ。山から自分が1牌持って来るか、他のプレーヤー(他家、ターチャ)から出た牌で上がり型が完成すること。

碰(ポン)

「ポン」と宣言して、他家の打牌(ターハイ)を貰い刻子(コウズ)を作ること。

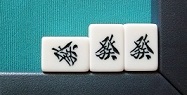

上家(シャンチャ)からのポンした時の副露(さらし方)

対門(トイメン)からのポンした時の副露(さらし方)

下家(シャーチャ)からのポンした時の副露(さらし方)