ローカル役

興味本位なので、興味がなければ憶える必要はありません。

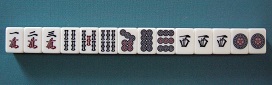

四副露(スーフーロ)

一翻役

昔あった役です。「 はだか単騎」とも言います。4個の面子(メンツ)を副露(フーロ)して雀頭の単騎待ちとしたもの。 何も役がない時は、無理やり四副露すれば役になるわけですが、降りようがありません。

不吃不碰(プチープーポン)

一翻役

第一打牌時に「不吃不碰」を宣言します。これは「一切チー、ポンせずに上がる」と宣言するわけです。「お願い」ともいうようです。これは聴牌すればオープンリーチしますので、どんな手でも不吃不碰オープンリーチ自模和で満貫になります。起死回生の役です。

オープンリーチ

二翻役

聴牌(テンパイ)部分を副露(フーロ)してリーチ宣言します。自模和(ツモホー)とリーチ者からの栄和(ロンホー)のみとなります。なお、リーチしていない人が放銃(フォンチュン)した場合、罰則は役満払いにするという話があります。それは、役満確定の人に対して、オープンリーチした人にわざと振り込むことを防止したものです。しかし、複数の副露により、手牌がロン牌のみになった場合、リーチしていなくても放銃することになります。これも役満払いなのかはっきりしていません。

異色通貫(イーソートンカン)

二翻役

昔あった役。123、456、789を全て別の種類の数牌(シュウパイ)で作ったもの。一気通貫が3通りあるのに対して、こちらは6通りあります。

三連刻(サンレンコ)

二翻役

三連ポンとも言います。連続する3個の数牌の刻子(コウズ)を含む役です。一色三順と同じなんだから三連刻も役としていいだろうという発想です。

跳牌刻(トビハイコウ)

二翻役

昔あった役。135、246、357、468、579と一つおきの刻子(コウズ)を含む役です。三連刻の延長で無理矢理感があります。元の三連刻がなければ、これもなしです。

筋牌刻(スジハイコウ)

二翻役

昔あった役。147、258、369の筋を刻子(コウズ)として含む役です。三連刻の延長で無理矢理感があります。元の三連刻がなければ、これもなしです。

頂三刻(チョウサンコウ)

二翻役

昔あった役。159を刻子(コウズ)として含む役です。三連刻の延長で無理矢理感があります。元の三連刻がなければ、これもなしです。

オタ三刻(オタサンコウ)

二翻役

昔あった役。自風以外の客風(コーフォン、オタ風)牌を刻子とする役です。あと自分の風があれば四喜和となります。苦労の割にたった二翻しかないので廃れて行ったものと思われます。

小同刻(ショウドウコ)

二翻役

小同ポンとも言います。三色同刻は結構マークされるので仲々出来ないので、大同刻として五翻役とし、一つを雀頭としたものを小同刻として二翻役としたものです。

大同刻(タードウコ)

五翻役

大同ポンとも言います。三色同刻は結構マークされるので仲々出来ないので、五翻役としたものです。

小車輪

跳満

大車輪の派生版。大車輪が清一色七対子なので、混一色七対子を小車輪と称しました。普通に数えると五翻なので、一翻オマケして跳満にしていたと記憶します。

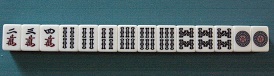

四連刻(スーレンコ)

役満

四連ポンとも言います。三連刻を二翻としている人達は、四連刻を役満としています。

大車輪

役満

緑一色が索子専用の役満なので、それでは不公平との理由で筒子専用の役満として作られたローカル役。ただ、この役は以下の通り定義がはっきりしていませんので、一般的にはなっていません。

一筒(イーピン)を大車輪のシンボルに見立て、一筒から七筒までの清一色二盃口(チンイーソーリャンペーコー)のみ

一筒から七筒、二筒から八筒、三筒から九筒のつながっている清一色二盃口ならどれでも良い。

二筒から八筒までが断么九が付き、一筒から七筒までより高い。

清一色二盃口なら何でもいい。

清一色七対子も清一色二盃口とそんなに変わらない。

清一色七対子なら索子でも萬子でも良い。

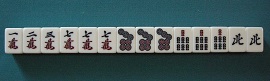

百万石

役満

緑一色が索子専用の役満なので、それでは不公平との理由で萬子専用の役満として作られたローカル役。五萬を雀頭とし、六萬から九萬までを刻子(コウズ)とした対々和(トイトイホー)。合計するとちょうど百萬になります。これは幾通りもある大車輪に比べ唯一無二ですので役満にしてよい手ですが、六萬から九萬までは四連刻(スーレンコ)と、これだけでも役満にするローカルルールがあるくらい難しい手で、上がる人がいないのだと思います。