役満

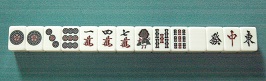

四暗刻(スーアンコウ)

門前役

暗刻(アンコ)を四組含んだ和了です。

双碰(シャンポン)待ちとした場合は、自模和(ツモホー)で四暗刻となりますが、栄和(ロンホー)の場合は、対々三暗刻の満貫となります。一方、手の内に四暗刻を持ち、単騎待ちとした場合は自模和でも栄和でも役満です。単騎待ちは和了しにくいので、ダブル役満とするルールもあります。

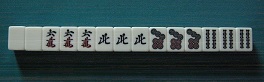

十三么九(シーサンヤオチュウ、国士無双)

門前役

全么九牌を一牌ずつとし、一種のみ二牌使って雀頭とする変則和了です。聴牌型として雀頭がある場合、残りの么九牌(ヤオチュウハイ)の一種待ちとなります。

また、么九牌十三種を持って雀頭の単騎待ちで聴牌した場合は、十三門の待ちとなり、特別に十三龍門(シーサンロンメン)と言います。これもダブル役満とするルールがあります。

一旦和了して雀頭を切れば、振り聴ではありますが、十三門待ちになりますので、ダブル役満なら、トライする価値はあると思いますが、トライした人は自分を含めて見たことがありません。一番意図的にできるダブル役満ですが、自分の気の弱さに勝てない、という意味でむずかしく、ダブル役満の価値があるようです。

大三元(ターサンユアン、だいさんげん)

三元牌(サンユアンパイ)を刻子(コウズ)とした和了です。必要なのは三個の刻子なので、簡単そうですが、目立つだけに警戒されやすく、なかなか和了できません。

字一色(ツーイーソー)

字牌(ツーパイ)のみの和了です。対々型の和了、との話もあるが、字一色七対子も明らかに字一色には違いがないので役満でいいと思います。

大三元字一色、四喜和字一色のような、本当のダブル役満があります。

四喜和字一色(ダブル役満)

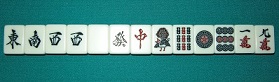

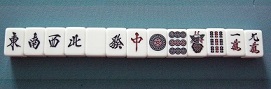

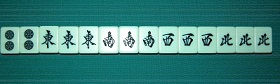

四喜和(スーシーホー)

四風牌を刻子または雀頭とする和了です。

四風牌を全て刻子としたものを大四喜(タースーシー)、三風牌を刻子、一風牌を雀頭としたものを小四喜(シャオスーシー)と言い、どちらも役満です。大四喜をダブル役満とするルールもあります。四喜和は残り一面子を字牌とすれば字一色になるので、四喜和字一色が作りやすいです。

大四喜

小四喜

清老頭(チンラオトー、ちんろう)

老頭牌(ラオトウ)のみを面子(メンツ)とする和了です。順子としても使われる六種の老頭牌の内の五種を刻子、雀頭とするため、大変和了しにくい役です。

緑一色(リューイーソー)、全緑(チェンリュー)

緑発、二策、三策、四策、六策、八策のみを面子とする和了です。米国発のルールで英語名はオールグリーン。緑発がなくてもいいのではないかとの話もありますが、緑発は緑色の象徴であり、刻子または雀頭とすることが条件となります。これがために警戒されやすくなっています。

四槓子(スーカンツ)

槓子(カンツ)を4組含む和了です。単騎待ちになります。

他家が一つでも槓をすると、四槓算流(スーカンサンラ)により、一人で四槓することができません。それがこの役満のむずかしいところです。一人だけが四槓した場合は四槓算流は適用されず、他家も槓できません。

九連宝燈(チューレンパオトー、ちゅうれん)

門前役

老頭牌(ラオトウハイ)を暗刻とし、2から8までの中張牌(チュンチャンパイ)が1牌ずつある門前清一色が真正九連宝燈の聴牌で、1から9まで連がっているので、別名「天衣無縫(てんいむほう)」と言います。聴牌型はきれいですが、和了型は、この聴牌型に1から9までのどの牌でもいいので1牌加わった形で、余り格好がよくありません。九門待ちの場合、真正九連宝燈としてトリプル役満とし、九門待ち以外の九連宝燈を準正九連宝燈としてダブル役満とするルールもあります。

真正九連宝燈

147の三面待ち

369の三面待ち

258の延べ単

一色四順(イーソースーシュン、よんじゅん)

4組の同一順子を含む和了です。

連続する4牌を全て使うので大変むずかしい役です。和了したのを見たこともありませんし、現存するのかもよくわからない謎の役満です。

天和(テンホー)

親が配牌の14牌で和了型となっている場合です。

地和(チーホー)

第一巡中の子の第一自模による和了です。親の第一打牌を和了牌とする栄和とする説もあり、事前確認が必要かもしれません。

八連荘(パーレンチャン)

親が八回連続して和了した後の親の和了は役満とします。流局による連荘は含みませんし、八連荘していれば当然二翻縛理での和了が必要ですのでむずかしいです。

九回目以降は、二翻以上で上がれば全て役満になります。

数役満(シュウヤクマン、かぞえやくまん)

十三翻以上は役満で打ち切ります。

ドラを含まない例としては、清一色平和二盃口純全帯么または混一色混老対対三暗刻小三元翻牌が考えられます。

清一色平和二盃口純全帯么は門前役です。

清一色 六翻

平和 一翻

二盃口 三翻

純全帯么 三翻

計 十三翻

これは平和で両面待ちですので、安目が出た時に清一色平和一盃口の八翻で終わります。1筒か9筒の4牌使いをするくらいなら456を持って九連宝燈の方が早そうです。

混一色混老対対三暗刻小三元翻牌は門前でなくてもOKです。

混一色 二翻

混老頭 二翻

対対和 二翻

三暗刻 二翻

小三元 四翻

翻牌 一翻

計 十三翻

これは自模和の場合は、四暗刻でそのまま役満なので数える必要がなくなります。数役満は積み上げですので、四暗刻とのダブル役満にはなりません。門前栄和の場合は混一色も三翻になりますので翻牌の一翻は不要となります。しかし、こんな手を作る前に字一色ができそうです。

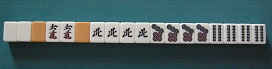

十三不搭(シーサンプータオ)

親は配牌で、子は第一自模で、搭子(ターツ)が一切なく、雀頭がある場合、役満とします。

昔ありましたが、一度なくなり、麻雀のアリアリルールで復活した役です。

以下の例は、一筒が雀頭となり、十三不搭成立のようですが、一筒、三筒で嵌二筒待ちの搭子を形成しており、不搭ではなくなっております。