起家が決まりましたら、すぐにゲーム開始できますので、通常は場所決めと起家決めの間に、次の洗牌(シーパイ)、砌牌(チーパイ、山積み)の手続きが入ります。

洗牌(シーパイ)

全ての牌を裏返してよく混ぜます。これを洗牌(シーパイ)と言います。

砌牌(チーパイ、山積み)

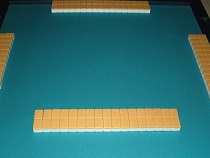

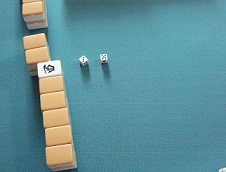

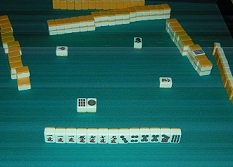

プレイヤー4人が、自分の前に17牌ずつ2列に並べます。

そして手前の17牌を向こう側の17牌の上に載せます。この作業を砌牌(チーパイ)と言います。まず二段を前に出します。

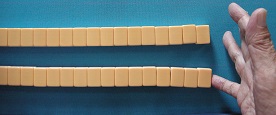

手前の一列の両端に両手の小指を掛けます。

両手の小指に力を加え、全体の牌をつかんで

向こう側の牌の上に乗せます。

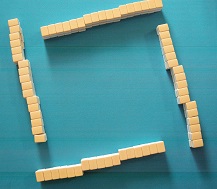

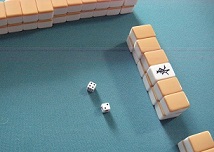

開門(カイメン)しやすいように6、5、6と分け、右側を前に出します。

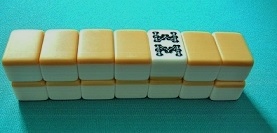

この上下2牌の単位を幢(トン)と呼びます。従い、全プレーヤーの前に17幢が並びます。この幢の列のことを壁牌(ピーパイ)、通称、積み山とか山と言います。

開門(カイメン)

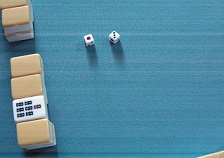

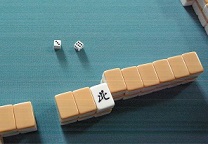

荘家(チュアンチャ、親)が骰子(シャイツ、サイコロ)を2個振ります。骰子の出目に応じて該当する壁牌を割ります。これを開門と言います。

開門の場所は、荘家を1として、反時計回りにします。

骰子の出目2…南家

南家の壁牌の右から2幢目と3幢目の間で割ります。ドラ指示牌は南家の壁牌にないので、西家の17牌目を開けます。

骰子の出目3…西家

西家の壁牌の右から3幢目と4幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から1牌目です。

骰子の出目4…北家

北家の壁牌の右から4幢目と5幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から2牌目です。

骰子の出目5…東家

東家の壁牌の右から5幢目と6幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から3牌目です。

骰子の出目6…南家

南家の壁牌の右から6幢目と7幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から4牌目です。

骰子の出目7…西家

西家の壁牌の右から7幢目と8幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から5牌目です。

骰子の出目8…北家

北家の壁牌の右から8幢目と9幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から6牌目です。

骰子の出目9………東家

東家の壁牌の右から9幢目と10幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から7牌目です。

骰子の出目10…南家

南家の壁牌の右から10幢目と11幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から8牌目です。

骰子の出目11…西家

西家の壁牌の右から11幢目と12幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から9牌目です。

骰子の出目12…北家

北家の壁牌の右から12幢目と13幢目の間で割ります。ドラ指示牌は右から10牌目です。

配牌(ハイパイ)

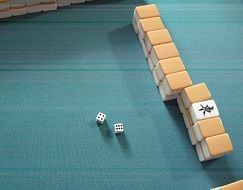

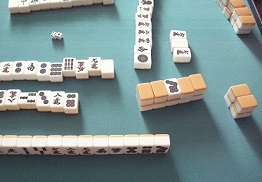

開門したところから、親から2幢(4牌)ずつ順番に3回取ります。ここで、夫々が12牌取ったことになります。

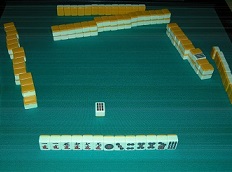

以下は全員が2幢ずつ3回取った後の壁牌の図です。

次いで1牌ずつ取って合計13牌を手牌としますが、東家(親)はすぐに第一自摸をしますので、1幢を飛ばして2牌取ります。これを擬態語でチョンチョンと言います。

次いで南家が13牌目として下積みの1牌を取ります。

次いで西家が13牌目として上積みの1牌を取ります。

最後に北家が13牌目として下積みの1牌を取ります。

東家は13牌目の自模と同時に第一自模が終わっていますので、次は南家の第一自模となります。

この最初に配られる13牌(親は14牌)のことを配牌と言います。

王牌(ワンパイ)、ドラ表示牌、嶺上牌(リンシャンパイ)

親の振りサイで開門した時、配牌として取らない方の壁牌7幢を王牌(ワンパイ)として、他の壁牌と分けて、ゲーム中使いません。王牌の左から3番目をめくり、ドラ表示牌とします。王牌は14牌残すことになっていますので、嶺上牌が使われるたびに、通常の壁牌から補充して行きますので、壁牌が減って行くことになります。

嶺上牌は、よく転げ落ちて見えてシラけますので、通常は下ろしておきます。

理牌(リーパイ)

親は14牌、子は13牌持ってきたところで、見やすいように同じ種類で並べます。これを理牌と言います。

⇓

ただし、手慣れてくると、他家に手配を推測されないように理牌をしないこともあります。

模打(モーター)

親が、14牌の中から、不要牌を1牌捨てることによりゲームが開始されます。捨てることを打牌(ターハイ)と言います。最初の捨て牌を第一打(ダイイッター)と言います。捨てる時は、自分の前に左から表向きに順番に捨てていきます。牌を捨てる場所のことを河(ホー)と言います。

次いで南家が壁牌から1牌持って来ます。これを自模(ツモ)と言います。そして14牌の中から不要牌を1牌打牌します。西家、北家が同様に繰り返して行きます。

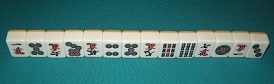

模打(モーター)を繰り返して、あと一つ必要牌が来れば聴牌となります。その状態を一向聴(イーシャンテン)と言います。下の写真は第二打(ダイニター)で、9ワン、6ピン、6ソーが来れば聴牌となる一向聴となっております。

十二巡でやっと6ソー単騎待ち聴牌です。

四巡待って36ワンの両面待ちに変わりました。

リーチ(立直)

聴牌すればリーチをかけることもできます。リーチする時の打牌を横に置き、リーチ料として千点棒を場に出します。これをリーチ棒と言います。

リーチは米国発の役ですが、漢字では「立直」を当てます。

碰(ポン)・吃(チー)・槓(カン)

自分の手を上がりに向けて進めるに当たり、他家が場に捨てた牌を得て、自分の牌とすることができます。

碰(ポン)

自分が持っている同じもの二牌一組の対子(トイツ)と同じ牌が出た場合、「碰(ポン)」と発声し、対子と共に、右脇にさらします。このさらすことを副露(フーロ)と言います。ただし、ポンされた人が後々振り聴で和了しないように、どの人からポンしたかわかるように副露します。

上家(シャンチャ、かみチャ、左手に座っている人)からポンした場合は、左端の牌を横倒しします。

対門(トイメン、向かいに座っている人)からポンした場合は、真ん中の牌を横倒しします。

または

下家(シャーチャ、しもチャ、右手に座っている人)からポンした場合は、右端の牌を横倒しします。

吃(チー)

順子の両面(リャンメン)待ち、嵌張(カンチャン)待ち、辺張(ペンチャン)待ちとなっている二牌組の搭子(ターツ)の足らない牌が、上家から出た場合、「吃(チー)」と発声し、搭子(ターツ)と共に、右脇に副露します。これも上家が振り聴しないように、チーした牌を一番左に横倒しで置きます。

両面チーの場合

嵌張チーの場合

辺張チーの場合

ポンは誰からでもできますが、チーは上家からしかできないので注意が必要です。また、他家が同時にポンと発声していたら、ポンが優先されます。

槓(カン)

<暗槓>

既に自分で刻子(コウズ)を持っている時に、4牌目を自分で自模った場合、「カン」と発声し、明槓と区別がつくように、両端の2牌を裏返して副露します。一牌不足しますので、嶺上牌(リンシャンパイ)で補充します。これを「暗槓(アンカン)」と言います。手の内牌に変わりありませんので、門前清自模和で上がれますし、リーチもできます。

<明槓>

既に自分で刻子(コウツ)を持っている時に、他家が4牌目を打牌した場合、「カン」と発声し、4牌全て副露します。これを「明槓(ミンカン)」と言います。

上家からカンした場合は、左端の牌を横倒しします。

対門からカンした場合は、真ん中の牌を横倒しします。

または

下家からカンした場合は、右端の牌を横倒しします。

一牌不足しますので、嶺上牌(リンシャンパイ)で補充します。

<加槓>

既に刻子を副露しているときに、同じものの4牌目を持ってきた時にカンをすることができます。これを「加槓(かかん)」と言います。この時も一牌不足しますので、嶺上牌で補充します。

加槓は、ポンをして副露しているところに、更に1牌加えるので、誰からポンしたのか分かるように副露する必要があります。

上家からのポンの場合

対門からのポンの場合

下家からのポンの場合

これらはポンの副露の左手に4牌目を横倒ししただけです。

一方、4牌目を上や右に置くと、誰からのポンか分かりにくくなります。

上家からのポンか、対門からのポンかわかりません。

以下の3例は、加槓かどうかがわかりません。

和了(ホウラ、上がり)、流局、連荘(レンチュワン、れんちゃん)

誰かが上がると、その局は終了します。また、壁牌の最後まで行って誰も上がらない場合も、その局は終了します。誰も上がらない場合、流局(りゅうきょく)と言います。

親が上がれば、再度親を繰り返します。親を繰り返すことを連荘(レンチュワン、れんちゃん)と言います。流局の場合も親の連荘となります。但し、流局の場合は「親流れ」というルールもあります。子が上がった場合は、親が次へ移り東の2局になります。今まで南家だった人が東家(親)となります。今までの親は北家になります。こうして東場の4局が終わり、全員1回親をやると、次に南場に1局に移ります。これを南入(ナンニュウ)と言います。起家は起家マークを裏返します。

東場の4局を東場の終わりということで通称「東ラス」と言います。南場の4局は本当に最後なので「大(おお)ラス」と言い、その前の南場の3局を「ラス前」と言います。